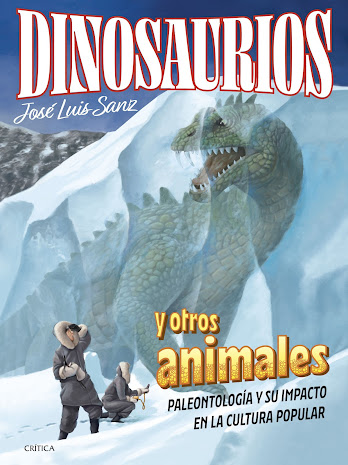

Pasos en la nieve (Charlie Charmer)

- Bueno, señor… Liang Shang Po, pues si está conforme con las condiciones, puede comenzar cuando quiera.

- Liang Long. Ahora mismo no tengo nada mejor que hacer.

- Perdone, señor Long. Pues… nada, acompáñeme, por favor.

El director salió del despacho seguido de Liang Long. Recorrieron un largo corredor tenuemente iluminado desde puntos de luz ocultos bajo la escayola que cubría el techo. Desprovistas de todo ornamento, las paredes se confundían con el suelo, vestido con las mismas placas porcelánicas que aquellas, a cuyo albor el visitante tardaba en acostumbrarse. Doblaron una esquina y accedieron a un nuevo pasillo en el que se ubicaba el cuarto de la limpieza y, al fondo, los vestuarios del personal.

- Aquí encontrará cuanto necesita. Ya hemos trabajado con algún mamenquisáurido antes, seguro que encuentra su talla. Sus compañeros estarán encantados de que comience usted a quitarles clientes, hoy están todas la consultas prácticamente saturadas. Bueno. Le dejo. Si echara algo en falta, no tiene más que hacérmelo saber.

Long rebuscó entre las batas que colgaban de la percha. No le fue difícil dar con una que pudiera servirle. Miró al espejo para comprobar que no se había equivocado, pero no contaba con lo que éste le iba a contestar. No era la imagen de la que huía, pero sí la que mejor podía recordarle porqué lo hacía. Volvió la cabeza, algo confundido, hacia el perchero y observó el resto de las prendas aparentemente inocentes que allí colgaban. Se detuvo en particular en uno de los batines, bastante más corto que los demás y cuyas deformaciones, plagadas de pliegues, fueron rellenadas con avidez por su excitable imaginación.

Podía ver ante sí a Merche, la enfermera del turno de noche, con las rotundas protuberancias de su anatomía aproximándosele peligrosamente mientras le ponía el termómetro. Podía escuchar aquella risita perversa con la que respondía al ver el efecto que el roce de su turgente cuerpo ejercía sobre él. Olía su empalagoso perfume barato, cuya lectura para él era inequívoca. Volvió a sentir en la yema de sus dedos la suave textura de las exquisitas escamas que cubrían su piel a lo largo de sus interminables muslos y la húmeda caverna en la que se hundieron, al final del camino. Comenzó a salivar recordando el jugo de su boca y el salobre gusto de las regiones más recónditas de su morfología, que aquella pequeña bata apenas llegaba a cubrir.

El recuerdo del doctor Bellino era algo más difuso. No ya porque se limitara a aparecer unos minutos cada día, siempre dentro del mismo horario, siempre con la misma cadencia en sus palabras, monótono y anodino. Formaba parte de su rutina tanto como la medicación de las siete o la hora de lavarse los dientes. Le preguntaba por sus inquietudes más íntimas con el mismo entusiasmo e interés con que se comenta la evolución atmosférica con un desconocido mientras se espera al autobús. Llegó a pensar que, en realidad, se trataba de un artificio mecánico al que se había dotado de apariencia sauria.

La única vez que le vio alterarse fue precisamente el día que se marchó. Merche llevaba más de quince días de vacaciones y Long no pudo aguantar la abstinencia más tiempo. Aunque vestía de un modo bastante más recatado, el modo de caminar de aquella jovencita que acababa de entrar en la clínica, meneando el rabo de un lado a otro como si acabara de salir de la ducha, le resultaba tremendamente morboso. Cuando el doctor Bellino entró en la habitación y se los encontró consumando su deseo, enloqueció de repente. Comenzó a vociferar, profiriendo toda suerte de improperios y algunas expresiones que tendemos a pensar que no pueda siquiera conocer alguien de su posición. Se sacó el bolígrafo del bolsillo e intentó apuñalar con él a su paciente, que abandonó la habitación saltando por la ventana hacia el bosque nevado, completamente desnudo. ¿Cómo iba a imaginarse que la nueva enfermera era precisamente la hija de su matasanos?

Las batas que colgaban sobre el perchero, la marmolina del suelo, e incluso el diente que protagonizaba el póster enmarcado que decoraba el vestuario evocaban también a Long la blancura de la nieve, pura, gélida y quebradiza bajo sus pies. Jamás se había sentido mejor que corriendo salvaje sobre ella, hoyándola con sus zancadas mientras el aire le hinchaba los pulmones de libertad. De haberlo sabido, habría abandonado mucho antes el sanatorio. Los pies le quemaban de frío y podía notar cómo la sensación de congelación le iba subiendo por la columna, vértebra a vértebra, hasta la cabeza. Pronto, los ojos comenzaron a llorarle y la garganta se le secó. Abrió la boca y dejó que la ventisca la llenara de nieve. Por fin se sentía vivo. Aulló con todas sus fuerzas, retando a la muerte, hasta que le dolió la cabeza. Aquello era aún mejor que jugar a poner el termómetro a las enfermeras. Al pasar junto a una hondonada jalonada de helechos nevados, se dejó caer llevado del delirio y rodó por la ladera rebozándose de espuma blanca.

- Pero, ¿dónde va, saurio de Dios? –dijo el director al ver a Long salir del vestuario, distrayéndole de sus recuerdos y reflexiones.

- ¿A trabajar?

- Pero así no puede ir. Aquí cumplimos con la normativa de prevención de riesgos laborales.

El director entró el primero en el vestuario. Comenzó a revolver en un arcón contenedor que había junto a las taquillas y extrajo unas cuantas protecciones de diferentes formas y tamaños de las que colgaban cintas con hebillas. Algunas se habían entrelazado y anudado entre sí, y hubo de echar un rato para separarlas. Aproximó una pieza acanalada a la pantorrilla derecha de Long y, al comprobar que era demasiado pequeña para cubrirla, la desechó. Luego probó con otra, que encajaba como un guante. “Una 52”, masculló, y revisó las etiquetas del resto de los accesorios que había apartado. Pronto tuvo el equipo reglamentario completo a disposición del saurópodo: espinilleras, hombreras, coderas y muñequeras de cuero reforzado, guantes de malla, una coquilla metálica y, por último, se acercó a un armario metálico situado frente al arcón y extrajo un casco del que sobresalía una impresionante rejilla de acero.

- No creo que sea necesario todo esto –insistió Liang Long.

- Si quiere trabajar aquí, póngaselo. Tal vez usted no aprecie su integridad física, pero nosotros no podemos permitirnos correr el riesgo de que nos visite un inspector y nos empapele.

El saurópodo tomó el equipo, algo desencantado, y empezó a atarse las cinchas de cuero alrededor de brazos y piernas. Empezó a dudar de haber elegido bien el lugar para desarrollar la profesión para la que creía estar hecho. Si tenía que disfrazarse de aquel modo, todo perdía bastante gracia. El director permanecía en pie junto a él sujetando el casco, no tanto para ayudar como para controlar que su nuevo empleado seguía el protocolo con fidelidad. Para hacer la situación menos violenta trató de buscar algún tema de conversación y pronto lo encontró de un modo insospechado:

- ¿Sabe? su cara me resulta conocida, pero no recuerdo haberle visto en ningún congreso… -Long continuó colocándose las protecciones, sin prestar demasiada atención- El caso es que… se va a reír, pero creo que, de perfil, se parece usted a una artista famosa –el mamenquisáurido levantó la cabeza-. No se enfade, es solo un comentario, creo que es algo… en su mirada.

Aquel comentario hizo a Long recordar cómo le salvó la vida una troupe de cómicos que le encontró tirado en la nieve y consiguieron estabilizar su temperatura aplicándole trapos mojados en agua caliente por todo el cuerpo. Permaneció inconsciente varios días, debatiéndose entre la vida y la muerte. Cuando volvió en sí, parecía que el frío y la fiebre hubieran afectado también a su desordenada cabeza, que hubiera congelado su espíritu. Durante el tiempo que tardó en recuperar la memoria y el resto de facultades, viajó con el resto de la caravana, en el carromato que hacía las veces de enfermería. Junto con sus recuerdos, regresaron los males que le habían llevado a aquel sanatorio que acabó abandonando de modo tan poco ortodoxo. Fue un mimo de la compañía con la que viajaba el primero en darse cuenta:

- ¿Qué te atormenta, hermano? -le preguntó.

En agradecimiento por sus cuidados, Long le abrió su corazón:

- Ése es el problema, nada puede entristecerme o alegrarme. El temor o el entusiasmo me son completamente extraños. Mi enfermedad es que no puedo conmoverme. Soy como un mueble o una roca, estoy ahí pero no siento ni padezco. Para eso no vale la pena vivir.

- Te equivocas. Tu peculiaridad te puede hacer útil para muchas cosas. A veces los sentimientos nos ciegan y el miedo nos atenaza. Tú no tienes ese problema. Seguramente, serías un buen juez, por ejemplo.

- Pero para eso hay estudiar bastante y, a estas alturas, no sé si estoy dispuesto.

- Cualquier momento es bueno para comenzar a luchar por un objetivo. Pero se me ocurren más empleos idóneos para alguien como tú. En nuestra propia compañía, sin ir más lejos, estamos buscando a quien quiera colocarse la máscara de “Miss Titania”.

- ¿Miss Titania?

- Una heroína sin miedo, capaz de cruzar por la cuerda floja para luego ser disparada por un cañón y aterrizar en un barreño de agua. Toñi, la titanosauria funambulista que la encarnaba, falleció en un lamentable accidente el año pasado. Naturalmente, en tu caso, podríamos transformarle en “Mister Titan”.

Pero a Long le pareció bien mantener el espíritu femenino original del personaje, aunque en honor a su especie, optaron por rebautizarle “Miss Mamen”. Enfundado en un ceñido qipao de lentejuelas rojas, no se conformó con rememorar las viejas hazañas de Toñi, sino que fue introduciendo en su actuación números aún más arriesgados y vistosos. Pronto, las portadas de los periódicos se hicieron eco de su intrepidez.

El clímax de su carrera llegó cuando, para celebrar la llegada del año del dragón, cruzó la gran garganta del Río Amarillo montado sobre un monociclo con una venda roja en los ojos. Lo hizo rodando sobre una de las maromas que hace de pasamanos en el milenario puente colgante de Huanghe Qiao. Cuando dedujo que se hallaba a medio camino, por la inclinación y las pedaladas que había dado, descendió del vehículo, se ató una soga a la cintura y se arrojó de un salto al vacío ante las exclamaciones de pavor del público. Lo tenía todo tan bien estudiado que la soga, hecha con algún material elástico, se estiró amortiguando su caída hasta que estuvo a tan solo unos centímetros del agua. La fotografía del salto dio la vuelta al mundo y aún se considera la apoteosis de este tipo de espectáculos. Incluso dio lugar a una breve moda de jovencitos que acudían con sus propias cuerdas a arrojarse al río, deporte prohibido prontamente por las autoridades ya que el alto porcentaje de fracasos lo emparentaba demasiado con el suicidio.

La popularidad es un placer efímero y, cuando se pusieron de moda los concursos de trinos de enantiornites, nadie quiso volver a saber nada de funambulistas travestidos. Long anduvo un tiempo dando bandazos en busca de un oficio que pudiera aportarle las sensaciones que demandaba su ansia vital, sin resultados, hasta que leyó aquel anuncio en el periódico. Ahora, cargado con todas aquellas protecciones que anulaban cualquier posible riesgo, no se sentía sino ridículo.

- Tal vez debería haberme traído el stick de hockey –bromeó.

- Pues no sé qué decirle, toda precaución es poca –admitió el director, totalmente en serio-. Aún con la equipación reglamentaria, a veces suceden accidentes y no sería el primero ni el último que perdiera la cabeza por el trabajo, literalmente. Es inevitable en nuestro oficio. Debo admitir que sus agallas me tienen bastante impresionado.

A la derecha de los vestuarios había una pequeña puerta de servicio por la que accedieron a un distribuidor que conectaba las diferentes consultas, perfectamente insonorizadas para evitar que los ruidos y gritos del interior asustaran al resto de clientes o, en casos como el presente, a futuros profesionales. El director le señaló una de las puertas.

- Ya tiene a un cliente esperando. Le deseo mucha suerte y espero verle a última hora para cobrar.

- ¿Es que aquí no se cobra a fin de mes?

- Antes abonábamos las pagas los viernes pero, por razones prácticas, preferimos pagar todos los días. Los abandonos son tan frecuentes que así no tenemos que andar con líos de finiquitos, y es una ocasión estupenda para comprobar si ha habido bajas o no en la plantilla a lo largo de la jornada.

Un poco más animado, Liang Long entró en su consulta. Un biombo de tela separaba el espacio donde el paciente le esperaba del resto de la sala, donde una joven enfermera de piernas rollizas y delicadas plumas negras le recibió con una sonrisa picarona.

- Buenos días, doctor. No me habían dicho que fuera usted tan… joven.

- Ni a mí que fuera a tener como ayudante a un bombón como tú –ella se ruborizó, encendiéndosele la cresta sobre el pico, y él intuyó incentivos de aquel trabajo con los que no había contado al acudir a la entrevista.

Long se sentó en un taburete y se despojó de aquel atuendo de mamarracho, ante la atenta mirada de la enfermera shixinggia que, en parte alarmada y en parte excitada, acabó ayudándole a desabrochar las cinchas. Al otro lado del panel, el cliente comenzaba a gruñir de impaciencia. El mamenquisáurido se regocijó pensando la dosis de adrelina extra que le proporcionaba conocer los nervios de su paciente.

Cuando se liberó de todos aquellos artilugios, se dirigió al otro lado del biombo y saludó a su cliente, un tarbosaurus tiranosáurido que yacía boca arriba sobre una butaca reclinada, con las fauces abiertas de par en par, mostrando el puente que unía sus sesenta y cuatro dientes, afilados como puntas de lanza.

- Ya era hora, joder. Llevo media hora con la boca abierta.

- No hace falta ser soez, y si se está calladito será más fácil ajustarle esos brackets.

- Ten cuidado, listillo. Al último que metió las manos en mi boca le tienen que escribir las cartas al dictado. Y eso que me pusieron un forceps.

Long sonrió con autosuficiencia y empezó a manosear los instrumentos odontológicos que había en la mesita auxiliar, divertido con la situación. No sabía para qué podía servir ninguno de ellos y las aplicaciones que le sugerían eran a cual más estrambótica. Por el rabillo del ojo podía ver a la enfermera, afanada en estirarse los pliegues de la bata, de la que ya había desabrochado un botón. Definitivamente, aquel trabajo le iba a gustar.

CHARLIE CHARMER

0 comentarios:

Publicar un comentario